「食料品の消費税を0%にするべきだ」――。ある政党が掲げたこの政策提案は、生活者の切実な願いを代弁したものだ。物価高騰が続くなか、家計を直撃するのが食費であり、そこに課税される消費税の負担は年々重くなっている。

しかし、総理はこの提案に対して「財源が5兆円も必要だから無理だ」と否定的な姿勢を見せている。

だが、果たして本当に「財源がない」のであろうか。国の予算には、国民から見れば理解しがたい、いわゆる「無駄遣い」とされる支出が数多く存在している。今回は、食料品消費税を0%にする財源が本当にないのか、それを支える無駄な予算の実態とは何かを具体的に検証していきたい。

無駄を削る努力を怠ったまま、予算を積み上げ続ける政治

日本の国家予算は、長年「積み上げ方式」で組まれてきた。これは、前年度の予算をベースにして、必要な項目に上乗せしていく方式だ。本来であれば、前年の実績を踏まえ、不要な支出を削る「ゼロベース予算」が望ましいのだが、それが機能しているとは言い難い。

実際、2025年度の一般会計予算案は112兆円を超え、過去最大となった。防衛費の急増、社会保障費の膨張、公共事業への支出など、あらゆる分野で「積み上げ」が行われており、財政健全化の気配は見えない。その一方で、国民生活を直接支える減税案には「財源がない」と突っぱねる。これは矛盾してはいないだろうか。

無駄の代表例①「使い切り予算」と省庁の予算消化主義

まず筆頭に挙げられるのが、いわゆる「使い切り予算」の慣習だ。多くの省庁や自治体では、年度末になると予算をすべて使い切ることが“常識”になっている。余らせると翌年の予算が削られるため、無理やりでも「予算消化」に走るのだ。

これによって生まれる無駄の例としては、

- 必要のない備品の大量購入

- 急ごしらえの不必要な研修やイベント

- 消化のための土木工事

などがある。

財務省の調査では、こうした「年度末ドカ使い」が年間1兆円規模で行われている可能性があると言われている。

無駄の代表例②「官製談合」と不透明な公共事業

次に挙げたいのが、公共事業における不透明な予算の流れだ。特定業者と官僚・政治家との癒着によって「談合」が行われ、相場よりも高額な金額で工事が発注される事例が後を絶たない。

たとえば、

- 入札の名を借りた形式的な競争

- 見積もり水増しによる過剰請求

- 完了報告だけして実態のない「幽霊工事」

こうした慣習によって、必要以上の税金が毎年数千億円単位で使われている。特に国土交通省関連の大型公共事業では、このような「予算のダム」が存在する。

無駄の代表例③「不要不急」の海外支援と国際会議費

また、国民からは見えにくいが、日本は海外への支援にかなりの額を支出している。もちろん、国際協調は重要だ。しかし、国内の困窮者を後回しにしてまで必要な支援かと問われれば、疑問が残る。

以下のような支出がある:

- 発展途上国へのインフラ支援(数百億円規模)

- 海外での会議やPRイベントへの出展費

- 国際機関への分担金

2024年度のODA(政府開発援助)予算は約6000億円。そのうち一部は本当に必要な支援であるが、他方で「日本の顔を立てるため」「外交得点を稼ぐため」といった名目の曖昧な支出も少なくない。

無駄の代表例④ 「政党助成金」と政治活動費のブラックボックス

政党に配られる「政党助成金」も見逃せない。これは国民一人あたり250円程度の税金が自動的に政党に配られる制度で、年間約300億円が支出されている。これとは別に、政治資金パーティーや企業献金なども存在するため、「二重取り」との批判も多い。

この助成金の使途は一応公開されているが、「会合費」「人件費」「通信費」など、使途不明瞭な項目が多く、透明性に欠ける。これらをゼロベースで見直せば、数百億円単位の予算削減は可能だ。

無駄の代表例⑤「高すぎる公務員人件費と特殊法人」

総務省によると、国家公務員(一般職)の平均年収は約680万円。地方公務員になると、自治体によっては平均年収800万円を超えるケースもある。さらに退職金や共済年金を含めると、その厚遇ぶりは民間との差が歴然だ。

もちろん必要な職種もあるが、特殊法人や独立行政法人といった「準公務員」的なポジションには、明らかに不要な部署や役職も含まれている。例えば:

- 年に数回しか業務がないのに常勤扱い

- 実態のない「出向」や「天下り」

- 不要な広報誌の発行やシンポジウム開催

これらに費やされる人件費・運営費は年間で1兆円を超えるとも言われている。

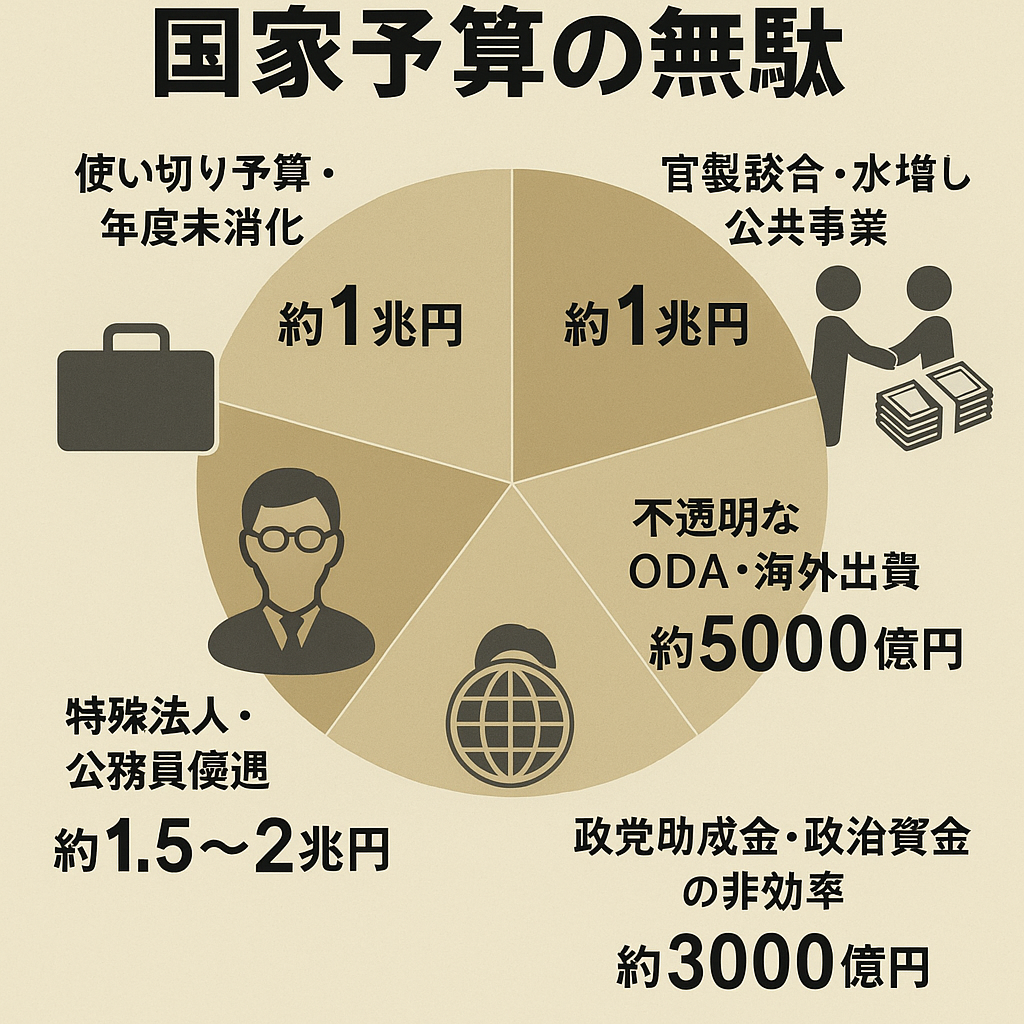

これらの無駄を削れば、5兆円の財源は確保できる

ここまで紹介しただけでも、以下のような概算が可能だ。

| 無駄な支出項目 | 推定金額 |

|---|---|

| 使い切り予算・年度末消化 | 約1兆円 |

| 官製談合・水増し公共事業 | 約1兆円 |

| 不透明なODA・海外出費 | 約5000億円 |

| 政党助成金・政治資金の非効率 | 約3000億円 |

| 特殊法人・公務員優遇 | 約1.5〜2兆円 |

合計すれば、5兆円をゆうに超える無駄が存在しているのだ。つまり、「財源がない」のではなく、「無駄を見直していない」だけなのである。

国民の生活を守るために、本当に削るべきはどこか

少子高齢化、物価上昇、非正規雇用の増加……。いま日本の国民生活は、静かに、だが確実に苦しみの中にある。そこに追い打ちをかけるような消費税の増税や、生活必需品への課税強化は、本来あってはならない。

政治家が最初にやるべきことは、庶民からお金を巻き上げることではない。自らの足元にある「無駄」を削ることであり、優先順位を見直すことである。

食料品消費税0%を実現するための5兆円――それは国民が求める「希望」だ。そして、そのための「余地」は、予算の中に確かに存在している。

おわりに

「財源がない」という言葉は、時として国民を黙らせるための呪文のように使われている。しかし、よく見れば、国家の財布には使途不明な出費が溢れ返っている。

国民の生活を支える施策を「無理」と言う前に、政治家や官僚が自らの利権や無駄を見直す勇気が求められているのではないだろうか。国民が望んでいるのは、負担を強いられる政治ではなく、生活を守るための誠実な政策なのである。

コメント