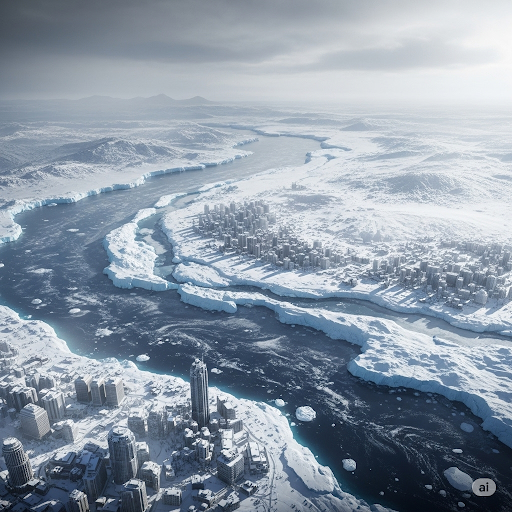

はじめに:NASAの寒冷化発表の噂

近年、インターネットやSNS上で「NASAが地球は寒冷化に向かっていると発表した」という情報が散見されます。特に、2025年の夏に記録的な猛暑が観測されている中、このような主張が本当なのか疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、NASAの公式発表や気候科学の最新知見を基に、この噂の真偽を検証し、現在の猛暑との関係を詳しく解説します。以下では、地球温暖化と寒冷化に関する科学的な議論を整理し、なぜ2025年がこれほど暑いのか、その背景を探ります。

NASAは本当に寒冷化を発表したのか?

NASAが地球の寒冷化を発表したという主張は、一部のウェブサイトやSNSで拡散されていますが、公式なNASAの発表としては確認されていません。NASAの気候に関する公式見解は、地球温暖化が進行しており、その主な原因が人間活動による温室効果ガスの排出であるというものです。例えば、NASAの研究機関は、1880年以降の地球の平均気温が上昇傾向にあることを示すデータを公開しており、2023年の夏が観測史上最も暑かったと報告しています。また、気候変動に関する国際的な報告書でも、地球温暖化が人間活動によるものであることが「疑う余地がない」と結論づけられています。

一方で、寒冷化に関する主張の起源をたどると、特定の研究や誤解された情報が拡散された可能性があります。例えば、太陽活動の低下(太陽黒点の減少)が地球の気温を下げる可能性を指摘する研究が存在します。過去には、2030年代に太陽活動が60%低下し、「小氷期」に似た寒冷な期間が訪れる可能性が示唆されました。また、太陽の無黒点状態が続き、気温が最大2度低下する可能性があるとする科学者の意見も紹介されています。しかし、これらの研究はNASAの公式発表ではなく、特定の科学者の仮説やモデルに基づいたものです。さらに、NASAはこうした太陽活動の影響が現在の温暖化トレンドを覆すほど強くないと明言しています。

加えて、SNS上では、NASAが寒冷化を示すグラフを削除し、温暖化を示すデータに差し替えたという主張が見られます。しかし、このような主張には具体的な証拠がなく、NASAの公式データでは温暖化に関する情報が一貫して公開されています。したがって、「NASAが寒冷化を発表した」という情報は、誤解や誇張された噂である可能性が高いと言えます。

2025年の猛暑:温暖化の影響

2025年の夏が「物凄い暑さ」になっている背景には、地球温暖化の進行が大きく関わっています。国際的な気象機関によると、2023年は観測史上最も暑い年であり、2023年7月は「地球沸騰の時代」と呼ばれるほどの記録的な高温を記録しました。2025年も同様の傾向が続いていると仮定すると、エルニーニョ現象や温室効果ガスの増加がこの猛暑に寄与している可能性があります。NASAの分析によれば、2023年夏の気温は1951~1980年の平均に比べ1.2℃高く、ヨーロッパ、アフリカ北部、北米、日本などで特に高温が顕著でした。この傾向は、2025年も継続していると考えられます。

地球温暖化の主な原因は、人間活動による二酸化炭素(CO2)やメタンなどの温室効果ガスの排出です。産業革命以降、CO2濃度は約280ppmから2022年には416ppmに急増し、過去80万年間で例のない速度で上昇しています。これにより、地球の大気が熱を閉じ込める能力が高まり、平均気温が上昇しています。国際的な報告書によれば、1850年から2020年までの間に世界平均気温は1.09℃上昇しており、この傾向は今後も続くと予測されています。2025年の猛暑は、この長期的な温暖化トレンドの一環として理解されるべきです。

さらに、温暖化は単に気温の上昇だけでなく、異常気象の頻発や激化も引き起こします。例えば、温暖化による海面水温の上昇は水蒸気量を増やし、これが大雨や台風の強化につながります。また、地域によっては大雪や寒波が増えることもあり、こうした現象が「寒冷化の証拠」と誤解されることがあります。しかし、気候科学では、これらの異常気象も温暖化の一環として説明されており、寒冷化とは異なる現象です。

寒冷化説の背景:科学と誤解

寒冷化説が広まる背景には、科学的な議論と一般の誤解が混在しています。以下に、寒冷化説の主な根拠とその反論を整理します。

1. 太陽活動の低下

寒冷化説の主要な根拠の一つは、太陽黒点の減少による太陽活動の低下です。太陽黒点は約11年周期で増減し、活動が低下すると地球に届く太陽エネルギーが減少し、気温が下がる可能性が指摘されています。過去の「マウンダー極小期」(1645~1715年)では、黒点数が極端に少なく、ヨーロッパで「小氷期」と呼ばれる寒冷な期間が観測されました。近年でも、太陽の無黒点状態が長期間続き、気温低下の可能性が議論されたことがあります。

しかし、NASAは現在の温暖化トレンドが太陽活動の変化では説明できないと結論づけています。1880年以降の地球の気温上昇は、太陽エネルギーの変動(横ばいまたは低下傾向)とは一致せず、CO2濃度の増加と強く相関しています。つまり、太陽活動の低下が気温に影響を与える可能性はあっても、現在の温暖化を覆すほどの効果はないと考えられています。

2. 南極の氷床増加

一部の情報では、南極の氷床が増加しているデータが寒冷化の証拠だと主張されています。例えば、過去に南極の氷床が一定期間で増加したとするデータが引用されることがあります。しかし、このデータは局地的な現象であり、地球全体の温暖化トレンドを否定するものではありません。実際、グリーンランドや他の地域の氷河は急速に融解しており、全球的な氷の質量は減少傾向にあります。南極の一部の氷床増加は、降雪量の増加や海洋循環の変化によるもので、温暖化と矛盾しない現象です。

3. 氷期と間氷期のサイクル

地球の気候は、過去数百万年にわたり、氷期(寒冷な時期)と間氷期(温暖な時期)を繰り返してきました。現在は約1万年前に始まった間氷期にあり、通常なら数万年続くと考えられています。一部の寒冷化説は、この自然のサイクルが再び氷期に向かう証拠だと主張します。しかし、気候モデルによると、人為的なCO2排出により現在の間氷期は5万年以上続く可能性があり、近未来の寒冷化は起こりにくいとされています。現代の気温上昇速度は、過去の自然サイクルよりもはるかに速く、自然変動では説明できません。

なぜ寒冷化説が広まるのか?

寒冷化説が広まる理由には、科学的誤解や情報操作が関わっています。以下にその要因を挙げます。

1. 局地的な寒波や大雪の誤解

温暖化が進む中でも、地域によっては寒波や大雪が発生します。これが「地球が寒冷化している」と誤解されることがあります。しかし、温暖化は地球全体の平均気温の上昇を指し、局地的な寒冷現象は気候変動の一環として説明されます。例えば、温暖化による偏西風の蛇行が寒波を引き起こすことがあり、これが異常気象の一形態です。こうした現象を寒冷化の証拠と誤解するケースが多いです。

2. 懐疑論者の主張

地球温暖化を否定する懐疑論者の中には、寒冷化説を支持する意見を広める人もいます。一部の論者が、温暖化は誇張されたものであり、寒冷化が起きると主張しています。しかし、主流の気候科学では、こうした主張は科学的根拠が乏しいとされています。懐疑論者の意見は、メディアやSNSを通じて拡散され、一般の誤解を招くことがあります。

3. 情報の断片的解釈

科学的なデータや研究の一部を断片的に引用し、寒冷化の証拠として提示するケースも見られます。例えば、南極の氷床増加や太陽黒点のデータが、全体の文脈から切り離されて拡散されることがあります。これに対し、気候科学の主流は、データの全体像を考慮し、温暖化が主なトレンドであることを強調しています。

2025年の猛暑への対応策

2025年の猛暑は、地球温暖化の進行によるものと考えられます。この状況に対処するためには、個人、企業、政府が連携して以下のような対策を進める必要があります。

1. 温室効果ガスの削減(緩和策)

CO2やメタンの排出を減らすことが、温暖化抑制の鍵です。再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上、森林保全などが有効です。日常生活での省エネやリサイクルなど、個人ができる行動も提案されています。日本では、火力発電の割合が依然として高く、再生可能エネルギーへの移行が急務です。

2. 気候変動への適応策

すでに進行している温暖化の影響に対応するため、洪水や熱波に強いインフラの整備、農作物の品種改良、災害時の避難計画などが求められます。例えば、防潮堤の建設やハザードマップの整備が有効です。

3. 正確な情報の普及

寒冷化説のような誤情報に対抗するため、公式な発表を基にした正確な情報発信が必要です。市民一人ひとりが科学的なリテラシーを高め、信頼できる情報源を参照することが重要です。

結論

NASAが地球の寒冷化を発表したという主張は、公式な発表としては確認できず、誤解や誇張された情報に基づく可能性が高いです。現在の科学的なコンセンサスでは、地球温暖化が進行しており、2025年の猛暑もその一環として説明されます。太陽活動の低下や局地的な氷床増加などのデータは存在しますが、これらが温暖化トレンドを覆す証拠にはなりません。2025年の暑さに対処するためには、温室効果ガスの削減と適応策を急ぐとともに、正確な情報を基にした議論が必要です。

気候変動は私たちの生活に直接影響を与える問題です。科学的データに基づき、理解を深め、持続可能な未来に向けて行動することが求められます。あなたも、今日からできる小さな行動を始めてみませんか?

コメント