1. シミュレーション仮説とは何か

シミュレーション仮説は、我々が生きているこの世界が、実際には高度に洗練されたコンピュータシミュレーションの中に存在しているという考え方です。この仮説は、哲学者のニック・ボストロムが2003年に発表した論文「Are You Living in a Computer Simulation?」で広く知られるようになりました。彼は、以下の3つの命題のうち少なくとも1つが本当であると主張しています:

- 高度な文明はシミュレーション技術を発展させる前に滅亡する。

- 高度な文明はシミュレーションを構築する動機を持たない。

- 我々はほぼ確実にシミュレーションの中に生きている。

最近の研究では、この仮説をさらに発展させ、意識や自由意志、時間の同期といった観点から新たな議論が展開されています。特に、脳科学や量子力学、コンピュータサイエンスの進展により、シミュレーション仮説は単なる哲学的思弁を超え、科学的に検証可能な領域に近づきつつあります。

2. 自由意志の錯覚とシミュレーション

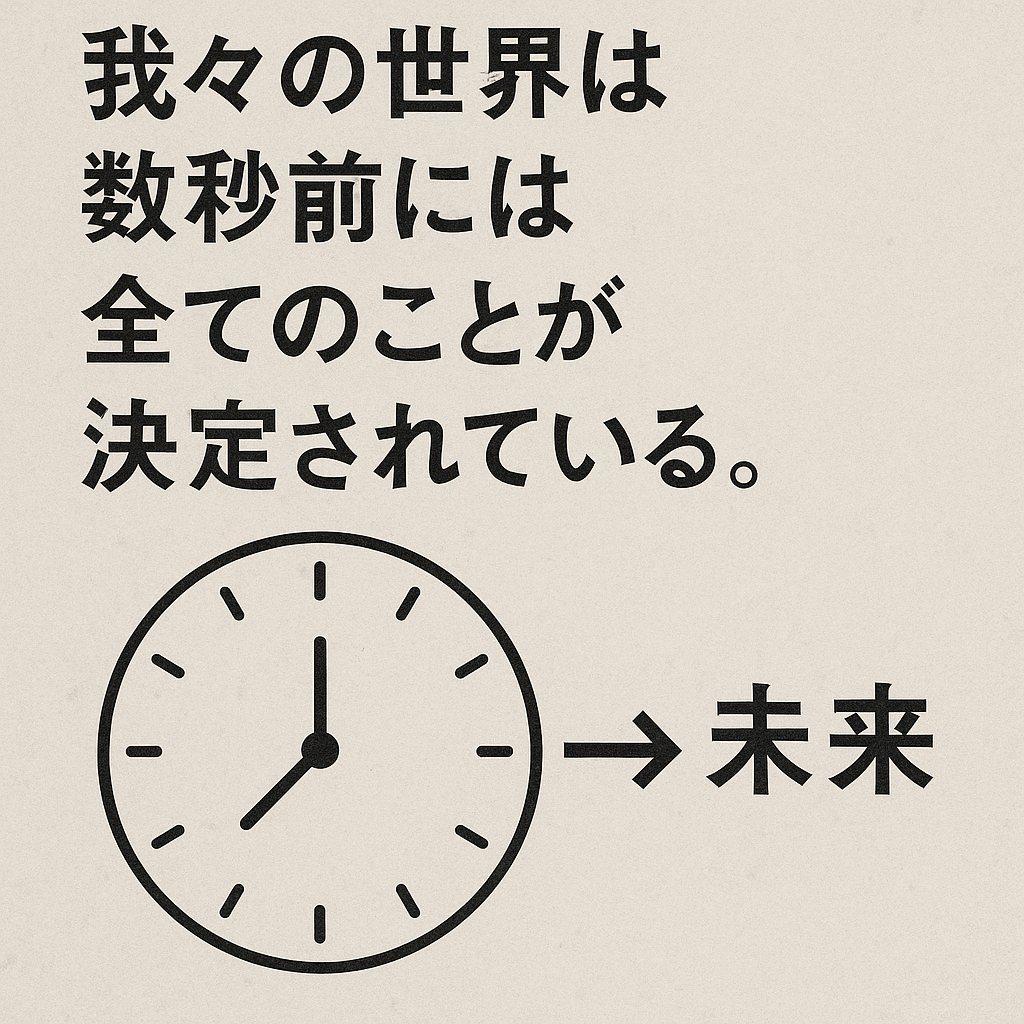

シミュレーション仮説の一つの興味深い側面は、自由意志に関する議論です。最新の脳科学研究によれば、私たちが「自分で決めた」と思う行動は、実際には脳内で無意識的に決定された後に意識に上る可能性があります。たとえば、手を動かすという行動は、私たちが「動かそう」と考える前に、脳の神経活動によってすでに開始されていることが実験で示されています。この現象は、シミュレーション仮説と結びつけて解釈されることがあります。つまり、私たちの行動はシミュレーションのプログラムによって事前に決定されており、意識はそれを「自分の意志」と錯覚しているだけかもしれないのです。

この考え方を映画に例えると、私たちはスクリーンに映し出された映像を見ている観客のようなものです。映画のストーリーはすでに決定されており、登場人物(私たち)が自由に選択しているように見えるだけです。このような視点は、哲学における決定論とも共鳴し、自由意志の本質について深く考えさせます。

3. 世界の「投影」とメモリ効率

シミュレーション仮説では、我々が知覚する世界は、必要に応じて「投影」されるものだと考えられます。たとえば、私が見ている部屋の範囲だけが詳細にシミュレートされ、視界の外にあるものや他の場所は、必要になるまで簡略化されたデータとして処理されている可能性があります。この仕組みは、コンピュータのメモリ効率を最大化するために合理的です。

この考え方は、現代のオンラインゲームや仮想現実(VR)技術に似ています。オンラインゲームでは、プレイヤーの視野内にあるオブジェクトだけが高解像度でレンダリングされ、遠くの風景や他のエリアは低解像度で処理されたり、そもそもロードされなかったりします。同様に、シミュレーション内の世界も、私たちが直接観測する部分だけが詳細に構築され、残りは「バックグラウンド処理」として最小限のデータで管理されているのかもしれません。

このような仕組みは、シミュレーションを運営する「コンピュータ」の計算リソースを節約するのに役立ちます。もし宇宙全体を原子レベルで常にシミュレートする必要があるとすれば、膨大な計算能力が必要ですが、観測される部分だけを詳細に処理するなら、効率的にシミュレーションを維持できます。

4. 同期処理と時間の遅延

シミュレーション仮説のもう一つの興味深い側面は、時間の同期に関する考え方です。オンラインゲームでは、複数のプレイヤーが同じ仮想世界で相互作用するために、サーバーが各プレイヤーの行動を同期させる必要があります。このプロセスにはわずかな遅延(ラグ)が発生することがあります。同様に、シミュレーション仮説では、私たちの世界も複数の「意識」や「視点」を同期させるために、数秒前の状態を基に世界が構築されている可能性が考えられます。

このアイデアは、物理学における時間の概念とも関連しています。たとえば、量子力学では、観測されるまで状態が確定しない「量子もつれ」や「重ね合わせ」の現象が知られています。シミュレーション仮説では、観測される瞬間まで世界の状態が「確定」せず、必要なタイミングで計算されるのかもしれません。このような仕組みは、シミュレーションの効率性を高めると同時に、私たちが体験する「現実」の連続性を保つ役割を果たします。

5. 科学的・哲学的意義

シミュレーション仮説は、科学と哲学の両方に深い影響を与えます。科学的な観点からは、この仮説を検証するための実験が提案されています。たとえば、宇宙の最小単位(プランク長やプランク時間)における物理法則の「離散性」を調べることで、シミュレーションの「ピクセル」や「フレームレート」のようなものを検出できる可能性があります。また、宇宙背景放射や素粒子の挙動にシミュレーション特有の「ノイズ」や「パターン」が存在するかどうかを調査する研究も進行中です。

哲学的には、シミュレーション仮説は「我々は何者か」「現実とは何か」といった根源的な問いに新たな視点をもたらします。もし我々がシミュレーションの中に生きているなら、創造者(シミュレーションの設計者)は誰なのか? その目的は何なのか? また、シミュレーションの外に「本当の現実」が存在するのか? こうした問いは、宗教や形而上学ともつながり、人間の存在意義について再考を促します。

6. 課題と反論

シミュレーション仮説には、当然ながら多くの反論や課題も存在します。まず、シミュレーションを運営する「コンピュータ」の計算能力は、宇宙規模のシミュレーションを維持するためにどれほど必要なのか、現在の科学では想像もつかないほど膨大です。また、シミュレーションの目的や動機が不明である点も、仮説の説得力を下げる要因です。なぜ高度な文明が我々のようなシミュレーションを構築するのか、その理由は推測の域を出ません。

さらに、自由意志や意識の錯覚に関する議論は、シミュレーション仮説に特有のものではなく、脳科学や哲学の別の文脈でも同様に議論されています。したがって、シミュレーション仮説がこれらの現象を説明する唯一の枠組みとは限りません。決定論や唯物論の視点からでも、似たような結論に達する可能性があります。

7. 結論

シミュレーション仮説は、我々の世界が高度なコンピュータプログラムの中に存在する可能性を提示する、魅力的かつ挑発的な考え方です。脳科学、量子力学、コンピュータサイエンスの進展により、この仮説は単なる空想を超え、科学的に検証可能な領域に近づいています。自由意志の錯覚、メモリ効率のための投影、時間の同期といった概念は、オンラインゲームやVR技術との類似性を浮き彫りにし、シミュレーション仮説を身近なものに感じさせます。

しかし、この仮説はまだ多くの未解決の課題を抱えており、哲学的・科学的な議論は今後も続くでしょう。我々がシミュレーションの中に生きているかどうかは別として、この仮説は私たちに「現実とは何か」「意識とは何か」を問いかけ、人間の知の限界に挑戦するきっかけを提供しています。シミュレーションであろうとなかろうと、私たちがこの世界で意味を見出し、探求を続けること自体が、人間存在の核心なのかもしれません。

コメント